|

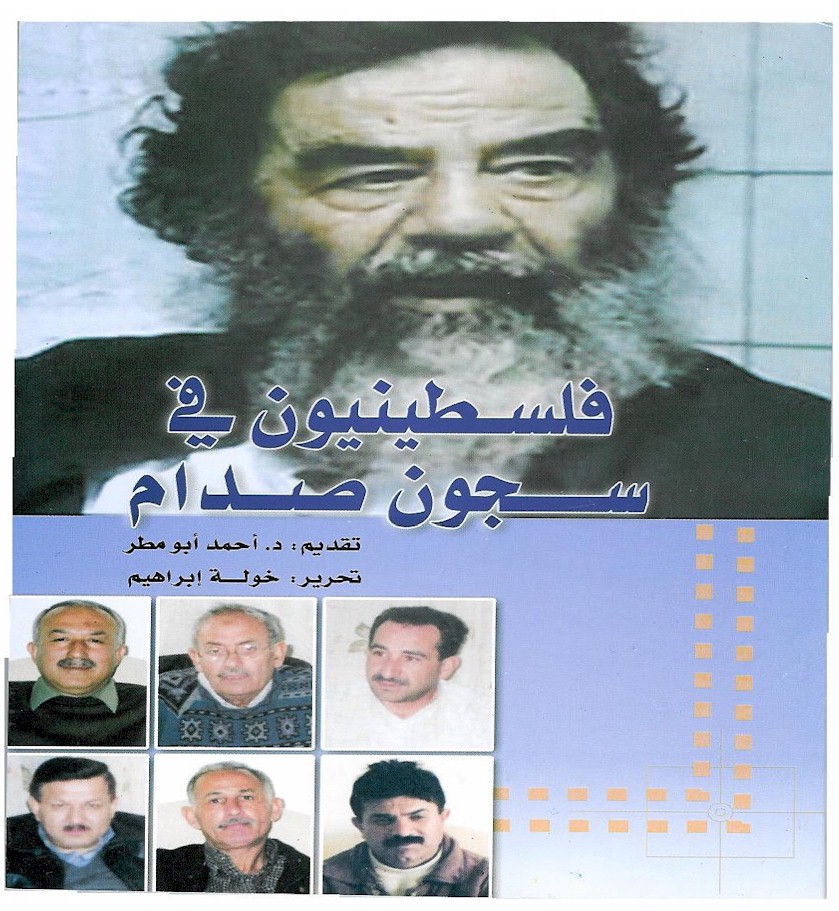

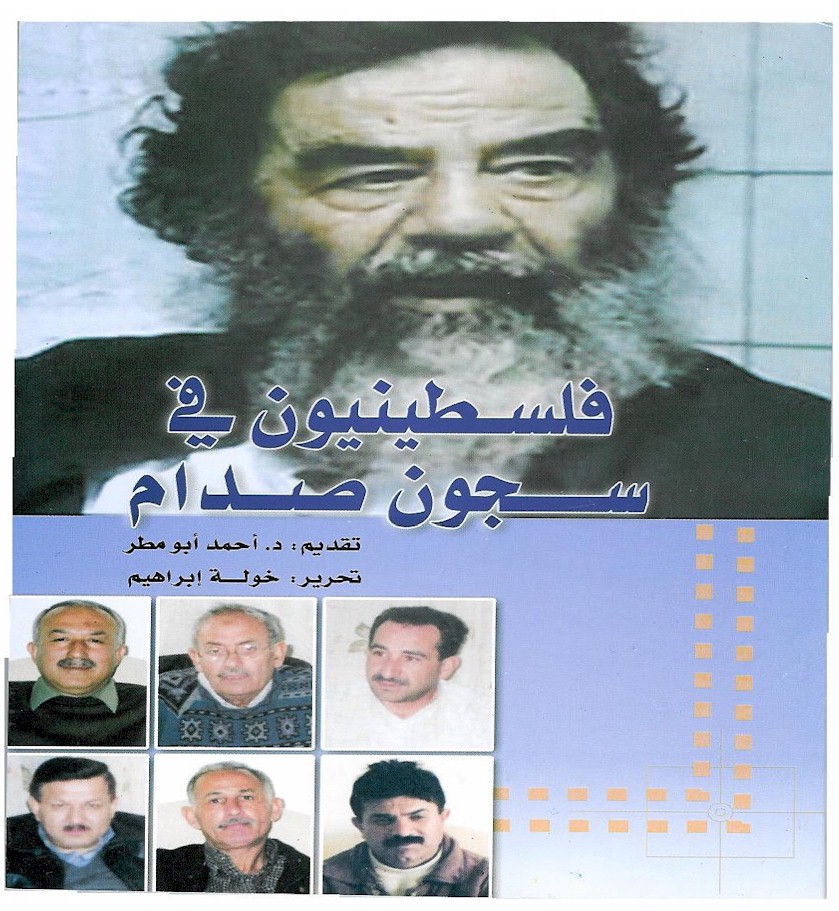

فلسطينيون في سجون صدام

الطبعة الأولى 2004 مقدمة / الديكتاتور وقضية فلسطين ... بقلم الدكتور أحمد أبو مطر الشهادة الاولى / محمد جميل السويركي / مخيم عين الحلوة .. لبنان الشهادة الثانية / ضيف الله حسين حمدان أبو رياش ... مادبا الشهادة الثالثـة / عدنان محمد عبد القادر جبارين الشهادة الرابعة / عبد الاله سليم الحجاوي الشهادة الخامسة / عماد محمد عبدالله الشهادة السادسة / أحمد إبراهيم عايد الشهادة السابعة / محمد الإدريسي شهادة على الشهادات / خولة إبراهيم قراءة في كتاب " فلسطينيون في سجون صدام " للدكتور أحمد أبو مطر من جرائم الديكتاتور صدام بحق الفلسطينين: كيف قُتل وديع حداد؟

الديكتاتور وقضية فلسطين بقلم الدكتور أحمد أبو مطر كانت قضية فلسطين دوماً ورقة مزايدة لدى كافة الأنظمة العربية، وبإسم هذه القضية قامت كافة الانقلابات العسكرية غير الشرعية في العديد من الأقطار العربية، فهي الكلمة الأولى في البيانات والخطابات عند الاستيلاء على دور الإذاعة والتلفزيون من قبل أي ضابط برتبة ملازم أو عقيد، فهو إنقلب على من سبقه للسلطة عبر إنقلاب أيضاً، لأنه لم يقم بواجبه نحو القضية الفلسطينية.. وهكذا كانت هذه القضية وما زالت طوال الستين عاماً الماضية الورقة الرئيسية في أيدي الحكام، يلعبون بها لتبرير هزائمهم وجرائمهم. وضمن مسيرة هؤلاء الحكام، إنفرد الديكتاتور المجرم صدام حسين، منذ تفرده بالسلطة عام 1977، باستعمال هذه القضية غطاءاً لسياساته العدوانية الخارجية، وجرائمه الداخلية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن مليونين من العراقيين، بكافة إنتماءاتهم: عرباً وأكراداً، مسلمين ومسيحيين. في عام 1977، ولاحقاً لما عُرف بميثاق العمل الوحدوي مع النظام البعثي السوري، قام بإعدام عشرات من قياداته ورجاله، بتهمة التآمر لحساب البعث السوري، وهذا التآمر -حسب إدعاءاته- يعيق العمل الوحدوي الهادف إلى تحرير فلسطين.. وفي عام 1979، بدأ حربه ضد الجارة المسلمة إيران، بحجة الدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي، هذه البوابة التي تشكل حصناً لتحرير فلسطين.. وفي عام 1990، قام بعمل إجرامي لا أخلاقي، لا مثيل له في كافة مراحل التاريخ العربي، عندما احتل دولة الكويت، وعاث حرسه الجمهوري فيها فساداً وقتلاً وتخريباً، مدّعياً تارةً أنها جزء من العراق، ورابطاً أحياناً بين إحتلاله للكويت وإحتلال إسرائيل لفلسطين.. وعقب قيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بدحره من الكويت مهزوماً، وتحرير الكويت، قام بلعبة أسماها (جيش القدس) الذي كان في حد ذاته جيشاً تلفزيونياً للاستعراضات، والضحك على جماهير جاهلة مسلوبة الإرادة، وعندما إكتمل تدريب هذا الجيش وزعه على المحافظات العراقية، لقمع الانتفاضة والمعارضين.. وأثناء إحتلال الكويت، قام بإطلاق عدة صواريخ خالية من أية قدرات تدميرية، برمجها لتسقط في صحراء النقب، ولم تُحدث أية أضرار أو خسائر، وكل ذلك ضمن سياق الضحك على الجماهير، والإدعاء بأن كل ما يقوم به، إنما من أجل فلسطين، وعمد في كل خطبه في السنوات العشر الأخيرة، إلى تكرار جملة (عاشت فلسطين حرة عربية.. من النهر إلى البحر).. وهو نفس خطاب غالبية الأنظمة العربية المتاجرة بهذه القضية.. وهذا ما يُفسر هوس بعض القيادات العربية (الجاهلة) بهذا الديكتاتور المجرم، الذي إرتكب بحق الشعب العراقي، ما لا يقبلون هم أن ترتكبه أنظمتهم بحق شعوبهم.. وهذا ما يفسر غضب الشعب العراقي من هذه القيادات العربية، ومن قطاعات واسعة من شعوب عربية، لأنها تريد الحرية والديمقراطبة لنفسها، وتصفق لحاكم طاغية ارتكب أعنف وأقذر الجرائم بحق الشعب العراقي.. ورغم هذا التضليل، فإن الشعب الفلسطيني نفسه، لم يسلم من جرائم هذا الطاغية، ففي هذا الكتاب التوثيقي، نقدم شهادات لعدة مواطنين فلسطينيين، أدخلتهم أجهزة الطاغية وبعلمه، سجون النظام وزنزاناته، دون أية أخطاء أو جرائم ارتكبوها، وفقط ليقول للجميع، أنه لا يخاف أحداً، حتى الفلسطينيين الذين يتاجر بقضيتهم.. هؤلاء الأشخاص، يروون تجاربهم الأليمة، بأسمائهم وصورهم، بذكر كافة التفاصيل من أسماء سجانيهم إلى أماكن أقبية سجنهم، مع ذكر تواريخها وكافة وقائعها.. والهدف من تسجيل هذه الشهادات ونشرها، هو كشف جانب مجهول من جرائم هذا الطاغية، ولتوضيح حجم الإنجاز الذي تحقق بإسقاطه ونظامه في التاسع من أبريل/نيسان 2003، ثم إعتقاله في الثالث عشر من ديسمبر/كانون أول 2003 . وأود التأكيد على أن كافة هذه الشهادات، موجودة بصوت أصحابها، كما وردت في هذا الكتاب، ومتاح الحصول عليها لكل من يطلبها.. إن هذا الكتاب يكشف حجم جرائم هذا الديكتاتور بحق بعض أبناء الشعب الفلسطيني، التي هي شبيهة بجرائمه الجماعية بحق الشعب العراقي.. علّ المضللين يفيقون من سباتهم، ومتعة رشاوي الديكتاتور لبعضهم.. ليروا هذا المجرم على حقيقته.

محمد جميل السويركي - مخيم عين الحلوة - جنوب لبنان مواليد 27 أيار - مايو 1960

في الأول من آب/أغسطس، عام 1980، كان عمري تقريباً عشرين عاماً، وكان قد مضى عام على حصولي على شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي)، ولعدم وجود الإمكانيات المادية، لم أتمكن من الإلتحاق بأي من الجامعات اللبنانية أو الجامعات العربية في الأقطار العربية المجاورة. عملت في أعمال يدوية في الجنوب اللبناني، أحصل منها على مردود مالي لا يستحق الذكر، لكنه في ظل أوضاع عائلتي المتردية، كان يسهم في سد بعض حاجات الأسرة.. وفي يونيو/حزيران من عام 1982 تزوجت من إبنة عمي (سامية)، التي كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، وحاصلة مثلي على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتعمل في محل (خياطة) لملابس النساء.. في إحدى زياراتي لبعض الأصدقاء في بيروت، تعرفت على مواطن لبناني من عائلة (بشور)، عرفت أنه من قيادة حزب البعث اللبناني، الجناح الموالي لحزب البعث العراقي. شكوت له أحوالي وظروفي، ورغبتي في مواصلة دراستي الجامعية، فوعدني بمحاولة إيجاد مقعد جامعي لي في إحدى الجامعات العراقية، من ضمن الكراسي الجامعية المخصصة لحزب البعث اللبناني، وهي حوالي ثلاثين مقعداً سنوياً، موزعة على عدة كليات منها كلية الآداب، التي أرغب في دراسة التاريخ فيها. إتصل بي هذا المواطن اللبناني، فذهبت للقائه في بيروت في العشرين من يوليو 1983، ففاجأني بخبر مفرح، مفاده أنه تمكن من تسجيلي في قسم التاريخ بجامعة بغداد، ضمن المقاعد المخصصة لحزبه، حزب البعث اللبناني، وأنه ينبغي أن أسافر في موعد أقصاه بداية أغسطس/آب 1983، كي ألتحق بالجامعة فور إفتتاحها، وأنه أستطيع أن آخذ معي زوجتي، إذ سنحصل على غرفة في المدينة الجامعية، وهو سيتصل مع مسؤول حزب البعث هناك لتدبير عمل لزوجتي في إحدى مرافق الجامعة، وبعد ذلك نستطيع إستئجار شقة عائلية، ونترك المدينة الجامعية. وصلت مع زوجتي بغداد في الموعد المحدد، وقابلنا مسؤول حزب البعث في كلية الأداب بجامعة بغداد، الذي قدم نفسه على أنه الرفيق مجيد السعدون، وأرسلنا على الفور مع سائق عراقي إلى المدينة الجامعية، حيث حصلنا على غرفة فيها، وطلب مني أن تعود زوجتي وحدها غداً لمقابلته من أجل تدبير عمل لها.. عادت زوجتي من اللقاء غير مرتاحة لسلوكه معها، والكلام الذي سمعته منه، فهو يُصرّ على أن تأتي دوماً للقائه وحدها، وفي الغالب في نهاية الدوام، حيث لا أحد في مكتبه، ورغم ذلك كنا مضطرين، لأن تستمر في الذهاب للقائه كلما طلب منها ذلك، فالعمل الموعودة به زوجتي أكثر من ضروري لنا.. إنتهى الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1983، ونحن ما زلنا في المدينة الجامعية، وزوجتي لم تحصل على العمل الذي يعدها به، وفي كل لقاء يقسم بأن حصولها على العمل بات قريباً.. بين الفصلين الدراسيين، توجد إجازة جامعية حوالي إسبوعين.. إتصل بي المسؤول الحزبي نفسه، وقال: أريد أن أدعوكما، أنت وزوجتك، لقضاء الإجازة معي ومع أسرتي في مصيف صلاح الدين بشمال العراق.. وفعلاً أرسل لنا احدى سياراته، أوصلتنا إلى المصيف، وكان هو شخصياً في إنتظارنا.. أوصلني مع زوجتي إلى شقة كبيرة، وتبدو فيها مظاهر الرفاهية، وقال: إستريحوا، وفي المساء، سنحضر أنا وزوجتي للتعارف، ثم نخرج للعشاء معاً.. جاء إلى الشقة حيث نقيم، حوالي الساعة الثامنة مساءاً وحده وقال: إن زوجته ستلحق به بعد ساعة، لإنشغالها بموعد حزبي مفاجئ.. ولكنه يريد مني خدمة ضرورية وسريعة، فقد نسي ملفات ضرورية في مكتبه في بغداد، ولا يأمن غيري على الذهاب لإحضارها مع سائقه، لم أستطع الرفض، ووافقت زوجتي على الفكرة، فهذه الخدمة سوف تشجعه على إيجاد عمل لها، وكلها دقائق وتحضر زوجته، ويبقون معاً إلى حين ذهابي وعودتي من بغداد.. كانت الرحلة من الشمال إلى بغداد، ذهاباّ وعودة، تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر ساعات، ولما وصلت ليلاً، كان مكتبه مقفولاً، فانتظرت إلى الصباح، حيث أعطاني سكرتيره فعلاً بعض الملفات في حقيبة يد صغيرة مقفلة، وعدت إلى مصيف صلاح الدين، بعد حوالي عشرين ساعة، أي بعد أن أمضت زوجتي -حسب اعتقادي- ليلة كاملة معه ومع زوجته.. أعطيته الملفات، وغادر إلى شقته، وكانت المفاجأة، أن زوجتي أخبرتني، أنه طوال الليل وهي وحدها معه، ولم تحضر زوجته، وأنه حاول بكل الوسائل ممارسة الجنس معها، مستعملاً الترغيب والتهديد، ولم تفصح لي إن كان قد وصل إلى ما يريده معها أم لا.. ولم ألح عليها في هذا الأمر، لحراجة موقفها وموقفي.. أخبرنا في اليوم الثاني، أنه يعتذر لأن زوجته انشغلت بأعمال حزبية، وسافرت إلى جنوب العراق.. لذلك سنعود معه إلى بغداد.. بدأ الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وما زلت مع زوجتي في غرفتنا بالمدينة الجامعية، وبعد إسبوع من بدء الدراسة، استدعاني مسؤول الأمن في الكلية، ليخبرني أنني مطلوب للتحقيق، لأن هناك معلومات وصلته، تفيد بأنني مدسوس من قبل حزب البعث السوري للتجسس على حزب البعث العراقي.. حاولت نفي هذه التهمة، فصفعني على وجهي، وأمر حارسان بتقييد يديّ، وأخذي إلى العقيد (جاسم المعاني) في جناح رقم (12) بسجن أبي غريب، وأعطى الحارسان ملفاً ضخماً مليئاً بالأوراق. وصلت إلى السجن، فبادرني العقيد جاسم المعاني، كما إسمه مكتوب على مكتبه، بأن صفعني على وجهي، وركلني بقدمه، فوقعت على الأرض، فصرخ: قم.. يا فلسطيني.. يا جاسوس.. كلكم جواسيس.. والله لأعذبك عذاب البين يا كلب.. قمت من على الأرض، أصرخ من الألم، فبادرني بالضرب بعصى غليظة في يده قائلاً: فلسطيني جاسوس.. أكيد أبوك باع أرضه لليهود كمان يا إبن الكلب.. بناءاً على أوامره أخذني حارس مكتوف اليدين، إلى زنزانة قذرة، ودفعني ليصطدم وجهي في جدارها، وأقفل عليّ الباب، وعاد إلى حيث العقيد.. أمضيت في هذا الوضع المهين، حوالي أربعة شهور متواصلة.. نقص وزني بشكل ملحوظ، وأصبح يلازمني ألم حاد في المعدة، كنت أصرخ منه عالياً، دون عرضي على طبيب أو توفير أي نوع من الدواء.. ومن حين إلى آخر، يطلبني العقيد (جاسم المعاني)، ويقول لي صراحة: (لا بد أن تعترف أنك جاسوس، أرسلك البعثيون السوريون للتجسس على البعث العراقي)، وأعود للتأكيد بأنني في حياتي لم أغادر مخيم عين الحلوة، إلا إلى بغداد للدراسة، وأسألوا الحزبي البعثي اللبناني الذي أمّن لي الكرسي الجامعي.. يرفض توضيحاتي هذه، ويبصق عليّ قائلاً: تذكر أين زوجتك الآن.. عندئذ سوف تعترف يا ابن الكلب يا جاسوس مرّ عليّ في هذا الوضع، ثمانية شهور، لا أعرف شيئاً عن أسرتي في مخيم عين الحلوة، أو عن زوجتي (سامية) في المدينة الجامعية ببغداد.. مرة طلبت من العقيد مسؤول السجن، أن أرسل رسالة لأسرتي وزوجتي، فانهال عليّ بالضرب قائلاً: وين فاكر حالك يا ابن القحبة.. في لندن أم في باريس.. باكر إن شاء الله تطلب مقابلة الصليب الأحمر.. وبطحني أرضاً، وداسني على معدتي بقدميه، بقسوة لا مثيل لها، قائلاً: تذكر زوجتك.. الآن ربما هي ممددة هكذا، ولكن في وضع آخر.. اعترف يا فلسطيني يا جاسوس.. مرّ أكثر من عام كامل عليّ في هذا الوضع.. وفي يوم الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 1984، وكان يوم (اثنين)، أخرجني السجّان إلى مكتب العقيد، فبادرني إلى القول: ما اشتقت لزوجتك.. ستخرج الآن لمقابلة الرفيق مجيد السعدون، وربما ترى زوجتك في مكتبه.. وضعوا على عينيّ عصابة من القماش، ورموني في سيارة، سارت حوالي ثلاثين دقيقة، دون أن أعرف أين تسير أو أين وصلنا.. أنزلوني منها، وعندما رفعوا الغطاء عن عيني، وجدت نفسي داخل غرفة واسعة، فيها مكتب وكنبات، دون أن أعرف أين هذه الغرفة، وفي أي مبنى.. ومن غرفة مجاورة، كانت تصدر أصوات مختلفة، ميّزت من بينها صوت الرفيق مجيد السعدون، يقول لمن حوله: (زوجته.. وشبعت منه.. أريد أرميها زي الكلبة والجاسوس لازم يعترف.. ويوقع بخط يده أنه كان يتجسس للسوريين، لأن مسؤول بعثي لبناني يسأل عنه وعن زوجته..).. بقيت وحدي في الغرفة حوالي ساعة ونصف.. والأصوات من الغرفة المجاورة، أسمعها حيناً وتهدأ حيناً آخر.. وفجأة، فُتح الباب، وإذا زوجتي (سامية)، تدخل عليّ شبه عارية، لا يستر جسدها سوى ملابسها الداخلية.. أقفلوا علينا الباب، وانخرطنا معاً في بكاء عميق.. كدت أجن لهذا المنظر الذي رأيت زوجتي به.. فقالت لي: هذا المنظر أهون بكثير، مما كان يفعله معي السعدون وحراسه وسائقوه، طوال العام الماضي.. لا أستطيع الكلام الآن.. لا بد أن تعترف أنك جاسوس للسوريين، وإلا فستبقى في السجن طوال عمرك، وأنا سأظل أتنقل بين غرف نومهم وأسرتهم.. وأنخرطت في البكاء مجدداً، لتخبرني أنه طوال العام الماضي، كان المسؤول الحزبي، ينقلها من شقة إلى شقة، ويجبرها على شرب الكحول، ثم يغتصبها، وبعد أن يخرج يتركها في أيدي الحراس، ليغتصبوها على التوالي.. وفي مرة، صحت من تأثير الكحول، لتجد نفسها تحت أحد الحراس، فقالت له باكية: مو عيب.. بعثي زيك ويغتصب فلسطينية.. فصرخ فيها: يا قحبة.. جوزك جاسوس.. وما نغتصبك.. إسرائيل اغتصبت فلسطين.. وإحنا نغتصبك... شو فيها ! بقيت مع زوجتي وحدنا حوالي ساعة ونصف.. ثم دخل علينا المسؤول الحزبي ذاته، ومعه ثلاثة حراس.. هجم واحد منهم على زوجتي، ومزق ملابسها الداخلية، فوقفت عارية أمامنا، تحاول ستر جسدها بيديها، دون فائدة.. دفعها المسؤول الحزبي بيديه، فوقعت على الأرض ممددة على ظهرها. حاولت الوقوف، فركلها بقدميه، وقال لي: آه.. تعترف.. ولا أخلي الشباب يغتصبوها أمامك.. لم أتحمل هذا المنظر، فقلت له أعترف.. حاضر.. سيدي.. والله أنا جاسوس للسوريين، وأساساً أرسلوني للتجسس عليكم، على البعث العراقي.. ضحك عالياً، وقال لأحد الحراس: زين.. هات ملابس الحرمة من الغرفة المجاورة.. وأعطاني ورقة مكتوب فيها: “أنا المواطن الفلسطيني محمد جميل السويركي، من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، ومن مواليد 27/5/1960، أعترف صراحة وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أية ضغوطات نفسية أو جسدية، بأنني قدمت إلى بغداد في آب/أغسطس 1983، مرسلاً من قيادة البعث السوري في لبنان، لأدرس في جامعة بغداد مع زوجتي، وذلك كغطاء للتجسس على الرفاق في البعث العراقي، وتحديداً مراكز القيادة وتحركات الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله، وقد زودتهم قبل اعتقالي بالعديد من التقارير، التي كنت أرسلها مع سائق إحدى الشاحنات التي تعمل على الطريق بين بغداد ودمشق، وقد كان قدوم زوجتي معي بشكل مخطط، كي أستغلها للوصول إلى القيادات التي أرغب في جمع معلومات عنها.. وأشهد أنني لقيت وزوجتي معاملة حسنة في كافة مراكز السجن التي كنّا فيها.. وكان الرفاق البعثيون العراقيون، يأسفون لوجود فلسطيني جاسوس مثلي ومثل زوجتي..”. قرأت هذه الورقة، وزوجتي ما زالت عارية أمامي، وكلما ترددت، بادرني العقيد المسؤول الحزبي بالقول: آه.. تريد يغتصبوها أمامك.. خذ هذه الورقة، وأجلس على المكتب، وأكتب ما في هذه الورقة، على ورقة أخرى بخطك.. بهدوء وبخط واضح.. فعلت ذلك خلال دقائق.. وعندما إنتهيت منها.. قرأها.. وقال: خوش.. والله.. ولد مطيع.. ما تستاهل نغتصب زوجتك أمامك.. قدّم لي جهاز تسجيل وقال: الآن.. سأفتح جهاز التسجيل، وعليك أن تقرأ هذه الورقة كاملة، كي أسجل إعترافاتك بصوتك يا جاسوس.. يا جوز (.....)، وأطلق شتيمة بذيئة.. سجّلت بصوتي ما هو مكتوب على الورقة، أخذ جهاز التسجيل والورقة، وقال للحراس: خذوا هالمرة على المزرعة إللي كانت فيها.. ورجّعوا الجاسوس للسجن، في انتظار المحاكمة، وإن شاء الله سيكون حكمك إعدام يا ابن الكلب.. وما حينفع مراجعة بعثي لبناني، يسأل عنك وعن زوجتك.. هو أكيد يسأل عن زوجتك فقط.. أكيد إشتاق لها.. عدت إلى السجن، وقبل أن يأخذوني إلى الزنزانة، طلب العقيد جاسم المعاني من الحراس أن ينتظروا معي في مكتبه، لحين عودته من جولته على أركان السجن.. عاد بعد حوالي نصف ساعة، وطلب من الحراس الخروج من المكتب، وسألني عمّا حدث معي في مكاتب المسؤول الحزبي، فسردت له كل التفاصيل، فقال لي: وقعت الورقة، وسجلت ما فيها بصوتك.. والله.. كل القوى ما طّلْعك حيّ من بغداد.. بكيت بحرقة أمامه، وأقسمت بالله أنني بريء ولا علاقة لي بالبعث السوري.. ضحك قائلاً: عيني.. كلنا عارفين إنك بريء.. المشكلة إشلون المسؤول الحزبي يستفرد بزوجتك.. ويستعملها كما يشاء لشهواته.. كان لازم تلفيق هاي التهمة.. بس الآن ما في شي ينفعك.. زوجتك تحت رحمته.. وأنت إعترفت بأنك جاسوس.. بخطك وبصوتك.. خذوه للزنزانة.. جاء الحراس، ورموني في نفس الزنزانة، دون أن أعرف أين أخذوا زوجتي.. لا قانون يحكم المعاملة للسجناء، فنحن رهن مزاج الحراس ومسؤول السجن.. الحراس ينفّسون عُقدهم بضربنا وشتمنا بدون رحمة.. وبعضهم يسألك عن عنوان وهواتف لأقاربك، إن تدفع له كذا.. يعدك بالمساعدة.. وفي اللحظات القليلة التي نلتقى فيها بسجناء عراقيين، يحدثونا عن نفس سوء المعاملة.. ونفس الابتزاز.. في نهاية يوليو/تموز 1985، مرّ عليّ في السجن، وهذه الأوضاع المزرية، حوالي سنتين.. وفي آخر يوم من هذا الشهر، أخرجوني من الزنزانة إلى مكتب مسؤول السجن، ليخبرني.. أن هناك عفواً عاماً من الرئيس صدام حسين، سوف يشملني أنا وزوجتي.. وعليّ أن أكتب، الرسالة التالية بخطي للسيد الرئيس: “السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله أنا الجاسوس الفلسطيني محمد السويركي، وزوجتي الجاسوسة سامية السويركي، نشكرك جزيل الشكر على العفو العام عنّا، وهذه مكرمة لا ننساها لك”.. وقعت على الورقة، وأخبروني أنهم سوف يأخذونها لزوجتي في مزرعة المسؤول الحزبي، لتوقيعها، ثم ننتظر الافراج عنّا.. في الخامس والعشرين من آب/أغسطس من عام 1985، اقتادوني من السجن إلى حافلة كانت تقف أمام مدخل السجن، وفيها حوالي عشرين رجلاً وإمرأة، ومن بينهم زوجتي.. سارت بنا الحافلة، وبعد ساعات، ألقونا على الحدود السورية.. بعد إجراءات قاسية، وعدة ليالٍ في السجون السورية، عدت مع زوجتي إلى مخيم عين الحلوة.. كانت حالة زوجتي قد وصلت حد الإدمان على الكحول من جراء ما تعرضت له في بغداد.. وأنا ساءت حالتي الصحية والعقلية.. وما زلت حتى عام 2004، أتساءل: هل يحدث مثل ذلك في أي من سجون العالم.. إنها سجون المجرم صدام حسين فقط التي تشهد ذلك، ومع الفلسطينيين خاصة.. ضيف الله حسين حمدان أبو رياش مواليد 26/8/1962 في مادبا لقد ذهبت إلى العراق لأول مرة في منتصف تشرين الأول من عام 1982، بهدف التقديم للدراسة الجامعية ولم أُوفق، وليتني توقفت عند هذه النتيجة.. لكن حظي كان يريد الوصول بي إلى اتجاه آخر، فقد عدت إلى الأردن ولكنني مع وصول القبول في العام التالي، حملت نفسي مرة أخرى (على الهجرة إلى الشمال) جامعة صلاح الدين في اربيل - كردستان العراق، وأكملت دراستي في علم الاجتماع ولكنهم اعتقلوني في الأول من تموز 1987 وأنا في طريقي إلى الأردن، كي أحضر والدتي لحفل التخرج الجامعي ! هذا الحفل الذي لم أحضره بالطبع.. ولم أتخرج لحد الآن ! وبدأت الحكاية بأن أستوقفوني في المطار بعبارات مختصرة “نريدك لخمس دقائق فقط”، لتنتهي الخمس دقائق في عام 1998 ! وأثارا إستغرابي أكثر أن حقائبي وأوراقي الرسمية كانت معهم.. ماذا يريدون.. ما معنى إعادتي إلى الخلف والطائرة على وشك الاقلاع ؟ هل يعني هذا أنهم سيحرموني حفل التخرج وحضور والدتي في الخامس عشر من تموز ؟ هذه هي الأسئلة التي كانت تدور في ذهني القاصر حتى هذه اللحظة عن إدراك أبعاد أخرى أو مؤامرات كانت تحاك لي في الخفاء. وعلى الفور سيتبادر إلى ذهن أي إنسان يسمعني سؤال: “ألم تكن قد مررت بمضايقات سابقة طوال تلك السنوات ؟". ولكي أجيب فأنا مضطر للعودة إلى سنوات عمري الجميل، كأي طالب على وجه الأرض يحمل معه حفنة من الآمال وتخطيطات بريئة لرسم لوحة المستقبل، وربما مخططات “غير بريئة” لحياة منطلقة يعيشها فتىً غادر المدرسة للتو، وودع الأهل وكسر الطوق من حوله، وأنا لم أكن بطبيعتي شقياً ولا مشاغباً ولكن بدوي نشأ في بيت من الشعر، لا يعرف دروب السياسة ولا هو يفقه معانيها، وكل ما يعرفه هو أن الأشياء تأتي بالتعلم والتدريب، ومن شأن حياة جامعية مترامية الأطراف، متعددة الأهداف أن تمنحه القدرة على الاكتساب، ولا يمكنني نسيان ذكر ما كنت عليه من الحدة وعدم الليونة، أو ما يمكن تسميته بفقدان اللياقة الاجتماعية، ويا للصدمة، فإن أول ما يواجه الطالب هو مسؤولو الاتحادات الطلابية الذين يعرضون خدماتهم ومساعداتهم على القادم الجديد الذي يتلمس أول الطريق. وبدأت أدرك أن هذه المقدمات ستقود إلى نتائج على الصعيد الآخر، فما هي إلا جسور يمدونها كي أصل النقطة المحددة من قبلهم، ولم أقبل صعود أي جسر من جسورهم، وكان لي صديق قد نصحني من قبل بالسكن لدى عائلة كردية لأنني بالأساس استبعدت السكن الداخلي، وقد يستغرب البعض لجوئي للسكن في الوسط الكردي، من منطلق الحكم على الأكراد بعداوتهم للعرب، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فلقد لمست في الأكراد طيب المعشر وحسن الضيافة، ولأنني شخصياً أخجل من الإقامة الدائمة لدى عائلة فقد طلبت مساعدتهم في تأمين شقة أسكنها بمشاركة طلاب آخرين، انتهى موضوع السكن.. لتبدأ اللقاءات في مقر الاتحاد العام لطلبة الأردن وليس من حديث يخوضون فيه معي، سوى الانتماء للحزب العظيم، وكانت حجتي التي أسوقها للرد عليهم ببساطة: أنا فلسطيني يحمل معاناته أينما حلّ وارتحل وليس هناك من دواع للأطر الأيديولوجية.. ولكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في عرفهم، فيزداد الضغط وتشتد وتيرة الانتقادات وتحتد النبرات، ولكن معي وفي كل مرة تتكسر النصال على النصال. حاولت من جانبي ابقاء علاقاتي بالطلاب في إطار من المحدودية والتحفظ، ومرت السنة الأولى قاسية، وبدا للطرف الضاغط أنني أسد الطريق فلاحت في الأفق علائم الحقد والكراهية، والحقيقة التي بدأت أنجذب إليها هي معاناة الاكراد ورغبتي في تعميق صداقاتي بالطلاب الأكراد، فقد وجدت قواسم مشتركة بينهم وبيني، كمثل القواسم المشتركة لمعاناتهم ومعاناة الفلسطيني، ولربما كانت هذه هي بداية المنعطف، أو بداية ما يمكن تسميته “الخطأ الشخصي”، إذ أنني لم أسر في درب “بعثي حتى التخرج”، وأول تعرض قامت به الأجهزة الأمنية ضدي حدث في نهاية العام الدراسي الأول حيث اعترضتنا سيارة (أنا وزميل لي من مادبا) ونزل ركابها ليختطفونا إلى دائرة أمنية: عصبوا عيوننا وانهالوا علينا بالضرب وتوجيه الإهانات قالوا: “أنت في بداية دراستك ومن السنة الأولى تظهر عداءك للبعث وتنسى خيره عليك”، واقتصر ردي عليهم “لا تمنّوا عليّ، فأنا أصرف من مالي الخاص الذي يصلني من أهلي”. واطلقوا سراحنا.. عدت لأنفذ نصيحة قدمها لي بعض الزملاء بالتخلي عن راتب المنحة وتحويله كمساعدة لجبهة التحرير العربية، خلاصاً من منتهم، ومع ذلك لم تتوقف المضايقات في السنة التالية، أما ما شكّل المضايقات فهو التحرش برموز الثورة الفلسطينية، وتخوين س و ص من الشخصيات الفلسطينية، كعملية إستفزاز لخلق مشادات ومشاحنات، وأقسم بالله العلي العظيم، أنني وإلى حد ذلك التاريخ لم أكن مدركاً بأن إتحاد طلبة الأردن يتبع حزب البعث، لكن أبشع صورة للمضايقات تكمن في التأثير على المستوى الدراسي، إذ وجدت نفسي أرسب لثلاث مرات في مواد كانت علاماتي فيها لا تقل عن خمسة وتسعين في المائة، وعندها اشار لي صديق بأن هذا يمثل الرد لعزوفي عن المشاركة في النشاطات الطلابية الحزبية، وكانت نصيحته (أن أهادن الوضع)، وبدأت السير فعلاً في هذا الاتجاه إتقاءاً لشرهم وحرصاً على مسيرتي الدراسية، ظناً مني بأن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، وبالتالي أنجو بنفسي وأحصل على شهادتي الجامعية.. ويا ويلي إذ لم يخطر ببالي يوماً أنني لن أحصل عليها ! واستمرت سنوات الدراسة التالية دون مشكلات تذكر، سوى المماحكات والتعرضات من قبل مسؤولي الاتحادات الطلابية الذين كانوا ينعتونني بالقبلية والجهل والعشائرية وإلى ما غير ذلك، والأخطر في اتهامي بعدم استساغة فكر البعث، وعدم التحمس له كأيديولوجية، كان الأمر على هذا النحو خطيراً خلاف ما كنت أظن وأعتقد ! كانت لي حسابات خاصة مثل العودة إلى الأردن، ولا أريد خلق مشكلات مع السلطات الأردنية، فأحفظ خط الرجعة لنفسي وأخشى من المساس بأهلي أو حتى فقدان الأمل في العودة إليهم. ولما حدثت قصة مقتل ثلاث طالبات كرديات، بعد تعرضهن للاغتصاب، وقد تم العثور عليهن في منطقة صيداوة - غرب أربيل -، ضجت الجامعة بالمظاهرات، نما إلى علمي أن الحديث يدور عن أنني كنت العامل المحرك لهذه المظاهرات في كلية الآداب، والحقيقة أنني لست على هذه الفاعلية السياسية، ولست بقادر على تحريك الطلاب إلى هذه الدرجة التي يشيعونها إما عمداً أو جهلاً، أقول عمداً لأنهم يبيتون لي أمراً لا أعرف كنهة، ولا مداه، أو جهلاً من باب تضخيم الأمور لمجرد كوني غير موال لهم ولا متعاطف معهم.. وكانت نصيحة الأصدقاء مثلما هي دوماً: المشاركة في المسيرات التأييدية لإبعاد مثل هذه التهم عني.. وفعلت دون قناعة مني، والشيء الذي نفذته عن قناعة كان التبرع بالدم عن طريق المستشفى وليس الكلية لاعتراضي على طريقة الابتزاز التي يتبعونها. لم تكن لي في سنوات دراستي تلك من مخالفات -حسب تقديراتهم - سوى امتلاكي لوجهة نظر مغايرة لأساليب الإكراه التي يمارسونها، ولربما لم أكن مهيأً لأن أكون بوقاً لتوجهاتهم السياسية، ومع ذلك كله لم يخطر ببالي للحظة بأن هذا سيقودني إلى الجحيم وغياهب السجون، خاصة سجن “أبو غريب” الرهيب. ومضت سنوات الدراسة على هذه الشاكلة: الطريق الدراسي سالك، أما الطريق السياسي فهو سالك بصعوبة حتى هذه اللحظة، ما الذي سيجري لاحقاً ؟ سؤال لم يلح لي في الأفق لأنني لم أؤسس على هذه المشاحنات والمناكفات أمراً خطيراً سيصيبني، أو تهلكة تنتظرني، وبشكل عام وجدت نفسي ميّالاً للمطالعة والاستزادة بالقراءة فهل هذه أيضاً تهمة ؟ سرت في طريقي لا أعلم إلى أين وكل ظني أنني في المطار سأغادر.. ومن ثم ترافقني الوالدة “العجوز” كما نسميها، ولكن أوقفتني الدقائق الخمس (منذ منتصف الأول من تموز وحتى الحادي والعشرين من شباط 1998)، وحتى حين اقتادوني من المطار بعصابة سوداء على عيني، لم يدر بخلدي أنني في قبضة أجهزة أمنية، وتهيأ لي أن في الأمر أحقاداً شخصية أو قريباً منها مما يمكن تسويته خلال فترة قصيرة، أو أنه يمكن أن يماثل ما حدث لي في مرة سابقة، حين واجهت الطلبة الأردنيين (عفيف الروسان، منير حدادين، وحسام العمري) فقد اضطررت لضرب الأخير بآلة حادة بعدما أحكموا قبضتهم علي، وأذكر بعدها أنهم سعوا للمصالحة فرفضت كي يبتعدوا عن طريقي. ولكن الذي يجري اليوم مختلف، فأنا مساق إلى مكان مبهم ومن المسافة التي قطعناها يبدو أنه بعيد عن المطار، وبدأ سير الأحداث، أنزلوني من السيارة واقتادوني إلى غرفة حمراء، أدركت حينها فقط أنني في (مبنى مخابراتي) ومرت بي سريعاً الصور التي كان العراقيون ينقلونها لي عن هذه المباني.. توصيفات غريبة عجيبة.. وحكايات دامية، وها أنا الآن في أتونها ! مرت ثلاثة أيام طوال ومرهقة، في غرفة المحقق وأنا معصوب العينيين، أسمع: أنت تعرف ما نريده منك، ونحن لا نريد تعطيلك عن الذهاب إلى أهلك فتعاون معنا فعندنا كل شيء ! وفي مواجهة إنكاري قال: إذهب وفكر وعد إليّ بشكل آخر ! وبدأ الاستدعاء كل يوم لتتردد على مسامعي إهانات وطلبات بالاعتراف وسيل من التهم، ما هي علاقتك بالاكراد وما نوع الأسلحة التي هربتها لهم ولمن كنت تعطيها، ولمن وأين وزعت المنشورات ؟ وكم من مرة شتمت الرئيس ؟ ومع مواصلة إنكار أية علاقة لي بهذه التهم، كان التعذيب يزيد والأسئلة تزداد والخناق يضيق من حولي، ولما قلت: “إنك تكيل كل هذه الاتهامات لي لأنني لست بعثياً” قال منتصراً: “آه من هنا نبدأ.. لماذا أنت لست بعثياً ؟ على رأسك ريشة ؟ ونحن نضع فوق رؤوسنا أربعة الاف طالب فلسطيني، وأنت الوحيد الذي يتصور نفسه مختلفاً، ويطن نفسه بطلاً، لماذا تنازلت عن المبلغ المخصص لك كمنحة، وأنت تتنفس هواء العراق وتشرب ماء دجلة والفرات !”. وحاولت أن أشرح له بأنني إنسان بسيط، لا يقتنع بالانتماءات السياسية ولا يحب المزايدات، وبحسن نية وصفاء سريرة، قلت بأنني تبرعت بالدم ثلاث مرات لصالح المجهود الحربي، قال: “أنت تعيرنا بالدم الذي تبرعت به وقد اسأت للبلد بما يفوق الآف الليترات من الدم، وعليك أن تعترف على تنظيمك، وتقر بكل ما تعرفه عن التحركات السياسية للأكراد”، ولم تكن أجوبتي تجدي نفعاً لمثل عقلية هذا المحقق الذي أسرع لفتح الملف الساكن أمامه ليصرخ: “هاك التقارير التي تقول كذا كذا” قلت بأنني لم أطلق النار على رفيق حزبي، أو أفجر قنبلة في مركز شرطة حتى أكون على هذه الدرجة من الخطر.. توقفت الأسئلة والأجوبة كمادة حوارية وحلت محلها الضربات والفلقات والألفاظ النابية.. هذا هو منطق ولغة هؤلاء الذين هم ليسوا بشراً، ولا حيلة لي سوى الاستمرار في الصراخ والشتم والانكار، وبعد مضي إسبوعين.. قال لي المحقق: “ستقابل مسؤولاً مهماً وعليك أن تصرح له بكل شيء !”. قادتني السيارة المغلقة إلى مكان آخر، وإذا بي أمام فاضل البراك مدير المخابرات العامة آنذاك، وابتسمت أول ما وقع نظري عليه، فسألني عن السبب.. قلت أنا أعرفك من خلال محاضرة في جامعة البصرة، وكنت حينها أظن نفسي أمام شخص أكاديمي وليس مسؤولاً أمنياً، أجابني بنعم “ولكن هذا ليس موضوعنا”، وأضاف اسمعني جيداً أنت أمام المخابرات العراقية، ونحن نعرف بأنك على وشك الذهاب إلى أهلك، ولكننا نشرنا أخباراً بأنك مخطوف عند الأكراد، مع أخبار أخرى تقول بأنك قد قُتلت في أربيل، فلا مجال للتفكير، ولا مجال للتردد، بل عليك أن تختار: فإذا صرحت بكل ما لديك فستذهب إلى أهلك وإلا فلن يكون لك ذلك، ثم انك ما زلت لا تعرف المخابرات العراقية، ونحن نحترمك لأنك من قطر عربي شقيق، فاذهب وفكر جيداً. إنتهى اللقاء بعودتي إلى المكان الأول وبداية المرحلة السيئة: عمليات التعذيب من كابلات كهربائية وضرب وتشبيح وأساليب قاسية ووحشية، هذه العمليات استمرت لثلاثة أشهر ولمرتين في الأسبوع، كان معي شخص سويدي اسمه (وولف) وفتاة من النجف اسمها (ليلى)، عرفت أن وولف كان يدير شركة اتصالات اريكسون وقد اتهموه بالتعامل مع ايران وإسرائيل، ولهذا الشخص دور في حياتي، فزوجته وهي سيدة من (ترينداد) أبلغت أهلي بحالي حين كتب لها زوجها المعلومات باللغة الفلامنكية على صفحة من صفحات الانجيل، وزارتني والدتي بعدها، وصار معلوماً أنني في قبضة المخابرات العراقية، حيث كنت طوال الفترة الماضية مغيّباً حسب الحجج التي أطلقوها والأخبار التي نشروها. استمر التعذيب، وهم يتفننون في أساليبه وبدأت صحتي في التدهور، كانت العمليات التعذيبية بالكهرباء مؤلمة ووحشية، وتوصلني إلى مرحلة الهستيريا.. ولكن كل شيء الآن إنتهى، سوى آلام الكتفين جراء التعليق الذي كانوا يمارسونه، وكلما جاء برد الشتاء القاسي تضاعفت الأوجاع واشتدت علي الآلام. في نهاية الشهر التاسع، يستدعيني المحقق ليأمرني بالنظر إليه وفهم ما يقول: اسمع إن إعدام الفلسطيني لا يكلف الدولة العراقية سوى عشرة دنانير، قيمة الطوابع الملصقة على المذكرة حين أرفعها إلى قاضي التحقيق ! واستمرت جلسات التحقيق، وتتردد على مسامعي أوامر تقول: اعترف اعترف، ولما قلت لقاضي التحقيق بماذا اعترف ؟ قال بأنك شريف، ولما أجبته أنت القاضي وتخاطبني بهذا الشكل، وجه لي صفعة وقال: وقع. - على ماذا ؟ - عليك أن توقع على بياض ! ولأنني كنت في حالة من اليأس والبؤس، فقد وصلت إلى مرحلة التوقيع على أي شيء ! فقط، لكي أخرج من المكان، ولقد فكرت بالانتحار مرتين ولم أنجح، وكان حظي سيئاً حين اكتشفوا محاولتي الانتحار بحبل صنعته من بيجامتي، وهو الأمر الذي ضاعف من عذابي وتعذيبي (قواد تريد أن تموت قبل أن تصرح بما لديك)، ووضعوا معي شخصاً آخر في الغرفة، زارتني الوالدة وشرحت لها ما أنا فيه، ذهبت إلى هيثم أحمد حسن البكر، كي توكله محامياً للدفاع عني فاعتذر عن قبول التكليف. بدأت محاكمتي في محكمة الثورة.. التي تشبه ثكنة عسكرية، ولقد أصابني الرعب فيها أكثر مما كان عليه الحال في (الحاكمية)، وفي الصالة جلست إلى جانبي سيدة كردية.. أحضر العسكر المدججون بالأسلحة شباباً صغاراً في عمر 16 - 17 سنة، وكانوا يأخذون كل أربعة سوية، ومن المجموع لم يخرج سوى أربعة، سألت هذه المرأة باللغة الكردية: أين يذهب الآخرون ؟ فأجابت بأن الذي لا يخرج إلى هنا يذهب إلى الاعدام فهناك باب آخر. بدأت محاكمتي في قفص، وسألني القاضي عواد البندر: هل أنت متهم أم برئ ؟ فأجبته أنا طبعاً برئ.. فزاد القول بأن المحكمة هيأت لي محامياً، فإذا بالمحامي يقول (إن المجرم الماثل أمامكم) فاعترضت بالقول: اسمحو لي.. فأنا أدافع عن نفسي وقلت أنا طالب أردني جئت للدراسة في العراق، وربماكان الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هو عدم الانتساب لحزب البعث، وهذا كل ما هنالك ! فقال لي القاضي: أهذا كل شيء ؟.. أنت متهم بالتآمر على البلد والتخريب ونحن نستطيع مداواتك ومداواة أمثالك.. واستكمل: حكمت المحكمة عليك حسب مادة 158أ، وأنا لا أعرف ما هي المادة 158أ، وبدأت أنظر حولي وأتطلع في وجوه الحراس الذين أخذوني إلى مبنى المحافظة أو أي مكان لا أعرف ! كان في القاعة حوالي خمسة وثلاثين شخصاً، وأُغلق الباب بأربعة أقفال، واقترب مني شخص ليسألني ما هي قضيتك ؟ فبادرته ما هو هذا المكان ؟ فقال لي إنه (قاطع الاعدامات)، وشعرت بنفسي لا أستطيع الحركة. جمدت في مكاني.. فأضاف الشخص: نعم، نحن هنا كلنا محكومون بالاعدام ! وننتظر التنفيذ.. واستطرد وأنت ماذا ما جرى معك ؟ قلت له: أنا لا أعرف، فقط حكموني حسب مادة 158أ، فاندفع الرجل إلى الخلف والدهشة تعتريه.. وقال على ماذا ؟ ثم أضاف: عادي هذا هو العراق ؟!! وصدقاً بدأت أفكر في أن ألحق نفسي، أن أصلي، وصليت دون أن أكون مقتنعاً بالوضع الذي أنا فيه.. اعترتني حالة من اليأس لا يمكن وصفها، وبدأت أرقب الناس من حولي، وكيف أنهم حين ينادون اسماً لشخص بيننا.. يبدأ هذا بالحركة ثم التثاقل.. ثم يقع ويسحبونه وو... يجرونه إلى مصيره.. تزامنت هذه الحالة مع تقديمهم لناطعاماً أفضل من الذي كان في مبنى المخابرات.. وظلت الوضعية على هذا النحو المرعب وأعداد الأشخاص تتناقص.. بقي حوالي أحد عشر شخصاً فقط، لا أعرف التاريخ، ولكن بعد ستة أيام من وصولي إلى المكان، نادوا عليّ وحلقوا لي شعر رأسي وذقني، وأخذوني إلى المحكمة نفسها، وأعيدت الديباجة ذاتها ولكن مع إضافة تقول “أنت لكونك من قطر عربي شقيق، خففناالحكم من درجة (أ) إلى (ب)، مع مصادرة أموالك المنقولة وغير المنقولة، فأنتقلت إلى السجن المؤبد، وأعادوني إلى مبنى المخابرات لحوالي شهر، وحينها زارتني والدتي، بدأوا باتباع أسلوب الحرب النفسية (الازعاج)، وهذا يتمثل في إخراج الموقوفين معصوبي الأعين في ممرات لساعتين، وهم يتعرضون للضرب من كل جانب وتنهال عليهم الشتائم والاهانات. تحولت إلى السجن الذي يغص بمختلف الجنسيات (سوريون وإيرانيون ومصريون وغيرهم) حوالي ثمانمائة أو الف سجين أغلبهم من المصريين، قواطع مختلفة ولكن السياسيين معزولون. بدأت والدتي تزورني بين الحين والآخر، ومن الذين انتقلوا معي إلى السجن إثنين من الفلبين وإثنين من بريطانيا، وأذكر وجود الطيار محمد مظلوم الدليمي في زنزانة مجاورة، وقد أوصاني بتوصيل رسالة إلى والدته (ميثا) وقد أوصلتها مع والدتي، أنا لا أعرف شيئاً عنه، كل ما قاله لي أنه كان مدير قاعدة جوية، وقد قام بثلاثة الاف غارة على إيران، وكان الذراع الأيمن لعدنان خير الله. كان رحمه الله متديناً وبطلاً في مواجهتهم، وأوصاني بتوصيل الرسالة إلى والدته. وكنت أعتبرها عبئاً وحمدت الله على أنني استطعت توصيلها. في السجن حاولت أن أبقى متحفظاً في علاقاتي، ومع ذلك لم أنجُ من خطر هذه العلاقات، فقد حدث أن تعرفت على سوريين مبعدين، وأحدهم كان يعمل بالتطريز والاشغال اليدوية (الخرز)، وفي أثناء زيارة لوالدتي اعطاها بعض هذه المشغولات، ولكنه ضمنها رسالة باسمي، وموجهة إلى الاردن لطلب المساعدة، وحين اكتشفوها سحبوني إلى مبنى المخابرات وابقوني لثلاثة أشهر تحت التعذيب، وبعد ذلك أعادوني إلى السجن، وبدأت المخابرات تعمل في داخل السجن على تجنيد الأشخاص للعمل معهم، فطلبوا مني العمل معهم، واذكر أنني قلت لأحد العاملين في السفارة الأردنية (من عشيرة الحويطات) وكان على معرفة بالأهل، قلت له حين زارني، يا أخي أحضر لي سماً كي أخلص من هذه الحياة، هؤلاء حكموا علي بالمؤبد والآن يريدونني أن أعمل لصالحهم، ما الذي يجري وهل الإنسان رخيص إلى هذه الدرجة ؟. بدأت فترات عصيبة في السجن جراء نقص الغذاء والدواء، وصار أسلوبهم هو المقايضة، كن معنا فنعطيك الدواء. كنا في هذه الفترة نخشى من الأمراض الصدرية (التدرن) وغيره، وكانت المضايقات تزداد وشدة الحياة تلفنا والمرض والجوع من حولنا، ولم يكن أمامي سوى الإنزواء والعنف، لا توجد أدوات حادة فكنت الجأ إلى قبضتي وأواجه استفزازاتهم بالضرب، مرة قمت بفك حديد السرير لإستعماله في الضرب، وسحبوني إلى مبنى المخابرات وبالغوا في الضرب والتشنيع، بعدها بقيت مع إثنين فلبينيين، و(بول سميث) الانجليزي و(يان ريختر) و(ولف السويدي)، وعلاقتي مع الأخير كانت هي الأقوى ومرة طرزت والدتي ثوباً فلسطينياً لابنته الصغيرة فكتوريا، وأذكر أن وولف خرج من السجن بمقايضة جرت مع طه محيى الدين معروف الذي كان يزو المانيا ثم السويد في ترتيب صفقات تكنولوجية، وكنت قد تراهنت مع وولف على أنه سيطلق سراحه، وكان رهاننا بمائة دولار، ومن ناحية أخرى وفيما يخصني لم تجر محاولات لمساعدتي، لا أحد يسأل عن أحد، والزيارات التي كانت تتم من أطراف رسمية، كانت لا تتجاوز نطاق الزيارة. والدتي هي الشخص الوحيد الذي سعى إلى مساعدتي والشخص الذي كان قد حاول مساعدتي بطلب من والدتي هو المرحوم عاكف الفايز الذي قال أنه على الرغم من أن علاقاته بالعراق سيئة إلا أنه سيحاول فعل شيء. مرت بي وجوه عديدة وعايشت حالات صعبة.. فنحن في مكان أقرب ما يكون إلى جهنم، فمثلاُ كنت أتمنى لو أن الأسرى الكويتيين الصغار الشباب ؟ والكبار في السن، النساء والأطفال، لو أنهم عادوا إلى أهلهم ولم ينتهوا بهذا الشكل المأساوي وأذكر أنه كان هناك اخوان سوريان، افتقدت احدهما يوماً فسألت عنه أخاه الذي قال بأنهم أعدموه بكل بساطة وسلموه لوالدته، كان هناك الكثير من الناس ومن جنسيات مختلفة، سعوديون وقطريون، وتهمهم تجاوز الحدود وأغلبهم رعاة غنم، لا يفقهون في السياسة وتوجه لهم التهم الكبيرة، والذاكرة لا زالت طرية وربما لو جاءت هذه التجربة متأخرة عن الوقت الحالي لاعتراها بعض الضعف، ولكني أحمد الله أنها جاءت الآن، لتجعلني في وضع نفسي مريح من حيث تفريغ هذه الشحنات المؤلمة والمؤذية التي كانت مختزنة في داخلي، هذه التجربة الرهيبة التي مررت بها عطلت حياتي بالكامل وغيّرت مساري، أنا لم استلم شهاداتي لحد الآن، وأذكر أن المحققين حاولوا ابتزازي مرة من خلال هذه الوثائق إذ قالوا لي بأنها موجودة لديهم وأنهم على استعداد لتسليمها لي لو أنني فقط تعاونت معهم ! وكان ردي بأنني لا أريدها ولست بحاجة إليها، وتبين لي فيما بعد بأنها مجرد لعبة، لأنني سألت زميلاً عن الأمر فأفاد بأن أوراقي ما زالت في الجامعة، وأنوي أن أذهب إلى اربيل قريباً لمتابعة وثائقي. بعد خروجي من السجن وعودتي إلى الأردن بدأت خطواتي للاستمرار في الحياة، وها أنا أدور من فلك إلى آخر، تزوجت بعد إلحاح الوالدة التي تعرضت للكثير من المعاناة خلال سنوات سجني الطويلة، فهي إمرأة عجوز ومتعبة كانت تقطع الطريق الطويل وتبحث كل يوم عن طريقة تساعدني فيها، وتنقذني من الهلاك الذي كنت فيه، وكانت تعتبر عودتي إليها كأنها هدية من السماء، وبالتالي فإن الزواج يرضيها ويمنحها السعادة والاطمئنان، ورزقت بطفلة. هي الآن صغيرة، هذه هي الحياة، ولا يمكنني أن أنسى عذاب أمي طوال هذه السنوات وما تعرضت له من اذلال على أيدي الحراس. وأذكر الأردنيين الأربعة الذين أُعدموا بحجة تهريب قطع غيار السيارات فقد نجا من المجموعة فتى صغير اسمه (عماد الدين)، وأول ما لفت نظري أن شعر الفتى أشيب، هذا الفتى استضافه السجين محمد زياد الزبن، وحكى لنا أن التهمة كانت أن الذين تم إعدامهم كانوا قد اشتروا سيارة ومعها قطع، غيار وأن السلطات العراقية عند التفتيش اتهمتهم بالتهريب، لكن الفتى قال إن الأمر هو غير ذلك، فإن في عجلات السيارة (ديسكات) كمبيوتر للتصنيع العسكري، وأنهم استعجلوا بإعدامهم، ونفى أن يكون الأردنيون الذين أعدموا على علم بهذه المواد في سيارتهم. بدأت مسألة الاعدامات تصل إلى مسامعي مبكراً فقد تم اعدام طالب اسمه (مفلح محمد الصانع) في السنة الرابعة كلية الإدارة، وكنا نعرف بهذه الحالات من خلال التعميمات الحزبية، وأُعدم طالب آخر من يعبد - جنين واسمه (عصام أحمد العبادي)، واختفى طالب اسمه (حسن قاسم) من إربد ولم نعرف مصيره، والأكراد كانوا يواجهوت الإعتقال والضرب والطرد وشتى أنواع الاضطهاد. كانت هناك مواجهات عديدة بينهم وبين سلطات الأمن العراقية، فقد كان الأكراد يقومون بعمليات مهاجمة للمقرات الحزبية والمراكز الأمنية، ويغتالون رجالات الحزب والمخابرات، ويختطفون الطلاب البعثيين ويقومون بتصفيتهم، بعض حوادث الخطف كانت تنال الطلاب العرب ولكنها لا تصل درجة القتل. أمور كثيرة عايشتها وذكريات لا تزال مختزنة، منها المفرح ومنها المؤلم، وفي كل الأحوال لم يكن يخطر ببالي يوماً أن أصل إلى درجة حكم الإعدام، ومن ثم العيش في السجن لسنوات طويلة تحت وطأة الحكم المؤبد، هذا المصير الأسود الذي لحق بي دون أن أعرف كيف، ولماذا بدأت خطواته سريعة ومتلاحقة، هل يمكنني التساؤل اليوم بأنه حظ عاثر ؟ الصليب الاحمر كان يزورنا بين الحين والآخر، وبشكل غير منتظم، ويحمل إلينا بعض المساعدات، ونسّرب من خلاله بعض الأخبار أيضاً، ولكن هذا الأمر كان ينقلب علينا في أحيان كثيرة، فقد وجدت أنّ أحدهم سّرب رسالة مني إلى المخابرات، فصدف أن كان أحد منتسبي المخابرات يمتلك “ضميراً”، إذ حفظ القضية عنده وحذرني من مغبة مثل هذا الأمر، الذي يفتح عليّ أبواب جهنم وتهماً أمنية خطيرة. كانت الرسالة آنذاك بخصوص الأسرى الكويتيين، وأذكر أنني فوجئت بمنظر بعض الأسرى الكويتيين، حين كنت أوزع الطعام على مجموعة من السجناء قيل لي بأنهم من حزب الدعوة الإسلامي المحظور في العراق آنذاك، منظر هؤلاء كان رهيباً أشبه بوحوش تائهة أو أناس من القرون الوسطى، أشكال بدائية اعتراها الهلاك والارهاق، ولما اقتربت من أحدهم وسألته قال لي بأنهم كويتيون، ومرة أخرى سمعت منه عن رحلات التنقل والتشتيت التي كانوا يسيرونهم فيها لاخفائهم عن أعين لجان التفتيش، فمرة في العمارة ومرة في كركوك وأخرى هنا، كان ذلك في آذار من عام 1995 . وأذكر كيف أن بعض الإيرانيين كانوا يموتون من الجوع على الرغم من أن الصليب الأحمر كان يبعث لهم الطعام، أنا وسجين آخر سجين وجَّهنا إثنين من الإيرانيين وجهة القبلة عندما ماتا، ومرة مات أحد السجناء السودانيين بعد أن تورم جسده جراء غياب العلاج. مسألة الموت في السجن طبيعية، لقد كنت دائم الخوف من المرض بعد أن انتشرت الأوبئة وخاصة التدرن، فلا إشراف طبي ولا أدوية ولا غذاء. لا شيء سوى الموت مصيراً محتوماً، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل القسوة والوحشية، ودوماً كان عندي بصيص من الأمل في أن ينكسر الطوق من حولي وأعود للحياة مرة أخرى، اقول هذا وقد بدأت المشوار يائساً: نعم، فأنا في البداية فكرت في الانتحار ونفذت محاولتين لم تنجح واحدة منهما، فهل كان ذلك (حسن حظ أم أنه العكس) ؟ لا إجابة لدي سوى أنه كان مقدّراً لي التحرر من سجون الطغيان، لأروي تجربتي وقد يكون في الأمر ما هو (مقدّر) من الله كي أنوب في الحديث عن ألوف البشر الذين غيّبتهم الإعدامات والقتل والتعذيب، وما نطقوا.. وما كان لهم صوت في هذه الدنيا فقد تحولوا إلى أرقام وأسماء وذكريات أو هم جملة مآسي على صفحات كتاب.